Vajont, l’anniversario della strage che si fa spettacolo, ma di disastro in disastro l’Italia resta smemorata fra stragi e giustizia “aggiustata”

In questi decenni altre tragedie, altre stragi hanno funestato il paese e turbato i sonni degli italiani onesti ed in tutti i casi vi sono state responsabilità tecniche e politiche, sia nel passato, che nel presente e temiamo nel futuro. Perfino l’incidente del bus caduto dal cavalcavia a Mestre qualche giorno fa si può inquadrare nell’incuria che troppo spesso caratterizza le scelte nelle priorità che la politica decide di attuare, preferendo spesso l’annuncio delle costruzioni di improbabili megaponti alla molto più utile manutenzione. E’ così anche nella cura del territorio per evitare che una pioggia più violenta del solito si tramuti in tragedia. Diciamo che dinnanzi ai grandi interessi troppo spesso le varie articolazioni pubbliche hanno abiurato al loro ruolo di garanti della incolumità pubblica.

In questi decenni altre tragedie, altre stragi hanno funestato il paese e turbato i sonni degli italiani onesti ed in tutti i casi vi sono state responsabilità tecniche e politiche, sia nel passato, che nel presente e temiamo nel futuro. Perfino l’incidente del bus caduto dal cavalcavia a Mestre qualche giorno fa si può inquadrare nell’incuria che troppo spesso caratterizza le scelte nelle priorità che la politica decide di attuare, preferendo spesso l’annuncio delle costruzioni di improbabili megaponti alla molto più utile manutenzione. E’ così anche nella cura del territorio per evitare che una pioggia più violenta del solito si tramuti in tragedia. Diciamo che dinnanzi ai grandi interessi troppo spesso le varie articolazioni pubbliche hanno abiurato al loro ruolo di garanti della incolumità pubblica.

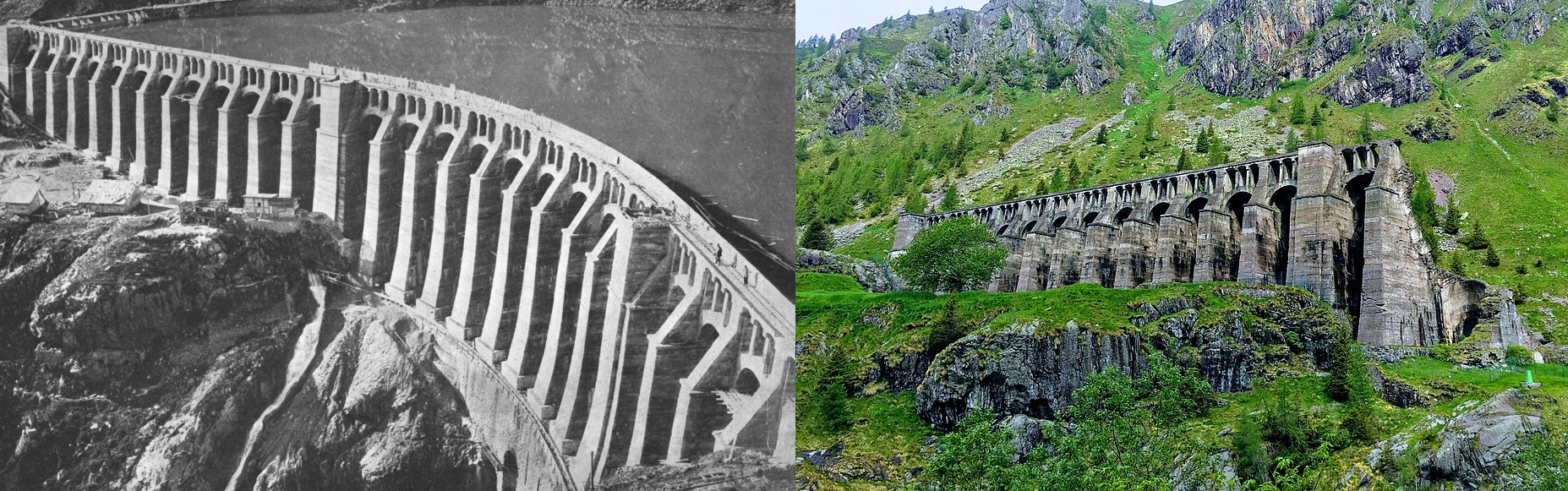

Ma in realtà da mettere sotto accusa sarebbe il sistema complessivo imperniato sul profitto a tutti i costi, fu così per il Vajont e nel recente passato lo è stato per il ponte “Morandi”, a partire dalla scelta progettuale sul materiale da utilizzare, quel calcestruzzo che fu preferito al ferro per favorire la potentissima lobbie dei cementieri. Del resto di prove che gli interessi di pochi prevalgono su quelli di tanti ne abbiamo molte anche se l’Italia ha memoria corta. In molti pensano ad esempio che il Vajont sia stato il primo esempio di strage da “manufatto umano”. Non è così, sempre una diga infatti causò 356 morti nel 1 dicembre 1923 in Val di Scalve in provincia di Bergamo quando il pilone centrale dello sbarramento sul Gleno cedette e le acque del lago artificiale si riversarono nella vallata sottostante. 95 anni sono passati da quel disastro quando cedette l’imponente struttura di sbarramento delle acque realizzata fra il 1916 e il 1923 con i suoi 260 metri di lunghezza. La diga doveva servire a contenere i sei milioni di metri cubi d’acqua raccolti nel lago artificiale, che si estendeva alle sue spalle per ben 400mila metri quadrati, alimentato dai torrenti Povo, Nembo ed affluenti minori. Una diga ad archi multipli, realizzata a 1500 metri d’altitudine dalla ditta Viganò su progetto dell’ing. Santangelo, la cui enorme massa d’acqua contenuta avrebbe dovuto generare energia elettrica. Ed invece alle 7 e 15 di sabato 1 dicembre 1923 il pilone centrale della costruzione, proabilmente per errori di calcolo progettuale cedette e le acque sbarrate dalla diga si riversarono, in meno di 15 minuti, sulla vallata sottostante fuoriuscendo da una bocca larga una sessantina di metri trascinando a valle persone e cose. Quarantacinque minuti dopo il crollo della Diga la fiumana d’acqua raggiunse il Lago d’Iseo trascinando con se decine di salme.

La diga crollata di Gleno

Il crollo della diga del Gleno mise ovviamente in apprensione l’opinione pubblica per il pericolo derivante dai bacini artificiali. Gli industriali idroelettrici affidarono a tecnici ed a giornalisti, esattamente come avverrà in maniera preventiva per il Vajont, il compito di rassicurare le popolazioni, ma al contempo studiarono attentamente i monconi della diga per comprendere i motivi del crollo ed evitare il ripetersi di simili eventi. Sulla stampa scientifica – italiana ed internazionale -apparvero saggi sul Gleno, chiusi dalla rassicurante affermazione dell’impossibilità del ripetersi di una simile tragedia.

diga-del-Gleno prima del collasso nel 1023 e i ruderi di oggi

Il potere politico dell’epoca cercò di minimizzare in tutti i modi l’impatto della tragedia sull’opinione pubblica. Le vicende giudiziarie furono piuttosto travagliate. Il processo al proprietario dell’impianto Virgilio Viganò e al direttore dei lavori ing. Giovanni Battista Santangelo che per la giovane età (trent’anni) e il carattere remissivo non avrebbe ostacolato le velleità tecniche del Viganò, apertosi nel 1924, in più occasioni venne rinviato a nuovo ruolo; le udienze si dilatarono negli anni e furono condotte in sordina, mentre l’impatto emotivo seguito alla catastrofe si smorzava. I resoconti giornalistici dell’epoca virarono verso il pietismo, enfatizzando gli aspetti di colore piuttosto che scavare alla ricerca delle responsabilità. L’azione dei magistrati, superata la fase iniziale di attivismo, rallentò, si attenuò e concesse crescenti spazi alle controperizie, anche quando esse proposero ipotesi poco consistenti, come una presunta “pista politica” che non venne mai abbandonata, a dispetto dell’evidente fantasiosità e strumentalità. Emblematiche le deposizioni del principale imputato, Virgilio Viganò, che appaiono estremamente generiche ed elusive: Il disastro, secondo me, non può essere attribuito che ad un fatto accidentale, imprevedibile e misterioso, dipendente più dalle forze della natura stessa che dalle sfere degli uomini, fece scrivere a verbale nella seduta del 21 gennaio. Il processo s’ingolfò in incidenti procedurali, sospensioni tecniche per ulteriori perizie, rinvii a nuovo ruolo, giungendo a conclusione soltanto nell’estate del 1927. Le richieste del pubblico ministero (9 anni di carcere per “Virgilio Viganò” proprietario dell’impianto e per direttore dei lavori ing. Giovanni Battista Santangelo, già di per sé generose con i principali imputati, vennero stravolte dalla sentenza, che inflisse all’imprenditore e al suo tecnico di fiducia 3 anni e 4 mesi di detenzione (2 anni condonati) e lire 7.500 di multa (totalmente condonata), oltre al risarcimento delle parti lese e del risarcimento delle parti civili. Insomma la storia si ripete e sovente sembra che l’uomo non riesca ad apprendere dagli errori del passato soprattutto quando a fare da motore vi sono interessi miliardari. Il crollo della diga del Gleno ed il relativo disastro avrebbe potuto essere da monito a chi quarant’anni dopo si stava occupando della costruzione del bacino del Vajont, ma così non fu. Sebbene la dinamica delle due catastrofi sia completamente diversa, quello che emerge in ambedue le vicende è una triste serie di omissioni, leggerezze, sottovalutazioni che causarono questi tragici episodi.

Ma non è finita, un altra onda assassina armata dall’incuria e incapacità degli uomini provocò una ulteriore tragedia, infatti alle ore 12,22 minuti e 55 secondi del 19 luglio 1985, 33 anni fa, cedette l’arginatura del bacino superiore della miniera di Prestavel in Trentino, questo bacino crolla su quello inferiore che a sua volta cede in un tragico effetto domino.

Gli effetti dell’ondata del cedimento a Prestavel, nella val di Fiemme

Cedimento a Prestavel, nella val di Fiemme

La massa fangosa composta da sabbia, limi ed acqua scende a valle ad una velocità di quasi 90 chilometri orari e spazza via persone, alberi, abitazioni e tutto quanto incontra fino a confluire nel torrente Avisio. Lungo il suo percorso la colata di fango provoca la morte di 268 persone, la distruzione completa di tre alberghi, 53 case d’abitazione e sei capannoni industriali; otto ponti cedono sotto il maglio della colata di acqua e fango. Quando la forza cinetica si placa uno strato di fango spesso tra 20 e 40 centimetri ricopre un’area di 435.000 metri quadri per una lunghezza di oltre 4 chilometri. Un danno, al netto delle perdite umane, quantificato allora in oltre alcuni miliardi di lire.

La miniera sorgeva sulle pendici meridionali del monte Prestavel, nella val di Fiemme, ed era sfruttata fino al XVI secolo per la produzione di galena argentifera. Nel corso del 1900 fu individuata la fluorite, un minerale usato nell’industria metallurgica, così a Pozzole, sopra Stava, venne costruito nel 1961 un primo bacino per far confluire il materiale di scarto della miniera. L’argine del bacino non avrebbe potuto superare i nove metri, perché dai dieci in su un terrapieno è considerato una diga, con relative regole restrittive di costruzione. Invece in barba ad ogni prescrizione ne misurava ben 25 di metri. Insomma una diga mai segnalata nemmeno nelle carte geografiche. Ma l’avidità non si fermò a quello, il bacino non bastò a contenere tutti i materiali di scarto e si pensò quindi alla costruzione di un secondo invaso a monte. Tutto avvenne nonostante le perplessità del sindaco di Tesero, che nel 1974 chiese una verifica di stabilità. Questa però fu realizzata dalla stessa società che gestiva la discarica, la Fluormine, del gruppo Montedison, cui era passata all’epoca la miniera. Insomma il controllore gestito dal controllato. Così il tecnico incaricato scrisse che la stabilità era “al limite” una maniera pilatesca per dire e non dire. Comunque tutto fu insabbiato e si procedette alla nuova costruzione. Tra bacino inferiore e superiore si arrivò a circa 50 metri di argine, costruiti su un terreno instabile e già zeppo di acqua, del tutto inadatto dal punto di vista idrogeologico e, soprattutto, in prossimità del centro abitato. La Commissione ministeriale d’inchiesta sulla tragedia di Stava e i periti nominati dal tribunale di Trento accertarono che “tutto l’impianto di decantazione costituiva una continua minaccia incombente sulla vallata. L’impianto è crollato essenzialmente perché progettato, costruito, gestito in modo da non offrire quei margini di sicurezza che la società civile si attende da opere che possono mettere a repentaglio l’esistenza di intere comunità umane. L’argine superiore in particolare non poteva che crollare alla minima modifica delle sue precarie condizioni di equilibrio”. La causa del crollo venne individuata nella cronica instabilità delle discariche, che non possedevano coefficienti di sicurezza minimi necessari a evitare il franamento.

Il procedimento penale si concluse nel giugno 1992 con la condanna di 10 imputati dei reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo, ma “per l’immane tragedia di Stava praticamente nessuno pagò davvero: cavilli e abili avvocati riuscirono, solo sulla carta, a limitare la frana su chi aveva sbagliato. Cordoglio di tutti, scuse, risarcimenti, anche, ma nessuna giustizia”, ha scritto in una nota il gruppo consiliare provinciale dell’Unione per il Trentino.

Fabio Folisi